市场分化:增长维持但政治拖累 | 每周回顾:2025年8月25日 – 8月29日

经济概览

全球市场经历了一个由货币政策预期变化和地缘政治意外主导的动荡周。在美国,鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话偏鸽,表明风险已转向劳动力市场疲软,并为9月降息敞开了大门。与此同时,商务部将第二季度GDP修正为年化3.3%,比最初预计更强。核心PCE同比放缓至2.9%,保持了通胀下降的趋势,即使消费者信心下降、招聘放缓。综合来看,交易员押注下个月降息的概率接近90%。

英国似乎处于转折点。英格兰银行在8月初将利率小幅下调至4.0%,投票差距很小,而7月CPI为3.7%,仍接近目标的两倍,使未来道路复杂化。得益于服务业和稳定的消费需求,增长保持韧性,因此市场预计今年最多还有一次小幅降息。在欧元区,8月综合PMI升至51.1,为一年多以来的最高值,制造业自2021年以来首次恢复扩张。但问题在于:服务业价格压力依旧顽固。法国政治也没有帮助——总理巴约的意外信任投票动摇了债市,并增加了另一层不确定性。

中国依旧是全球落后者。7月工业利润连续第三个月下降,新贷款同比二十年来首次收缩。政策微调——放松住房规定、提供流动性支持——尚未扭转信心。股市下滑,人民币徘徊在多年低点附近,投资者继续要求更有力的刺激措施。

股票、债券与大宗商品

股市表现低迷。标普500指数下跌0.2%,纳斯达克下跌0.3%,结束三周连涨。道琼斯下跌0.3%,防御板块落后,小盘股则基本持平或小幅上涨。欧洲STOXX 600因政治和市场情绪疲软下跌1%,日本日经指数下跌0.5%。新兴市场表现更差,MSCI新兴市场指数下跌1.5%,其中中国股市下跌2.7%。

债券受到追捧。美国10年期国债收于4.23%附近,略低几个基点,而2年期维持在3.6%附近。尽管围绕美联储的政治噪音不断,国债拍卖仍获得了强劲需求。德国国债早盘上涨后回落至约2.68%;英国国债维持在4.35%附近。

大宗商品表现分化。布伦特原油因供应担忧一度冲高至69美元,随后因OPEC+增产传闻回落,最终收于68美元附近。WTI收于64美元以上。黄金受益于实际收益率走低和避险需求,上涨1.3%至约3445美元/盎司,创下自4月以来最佳单月表现。

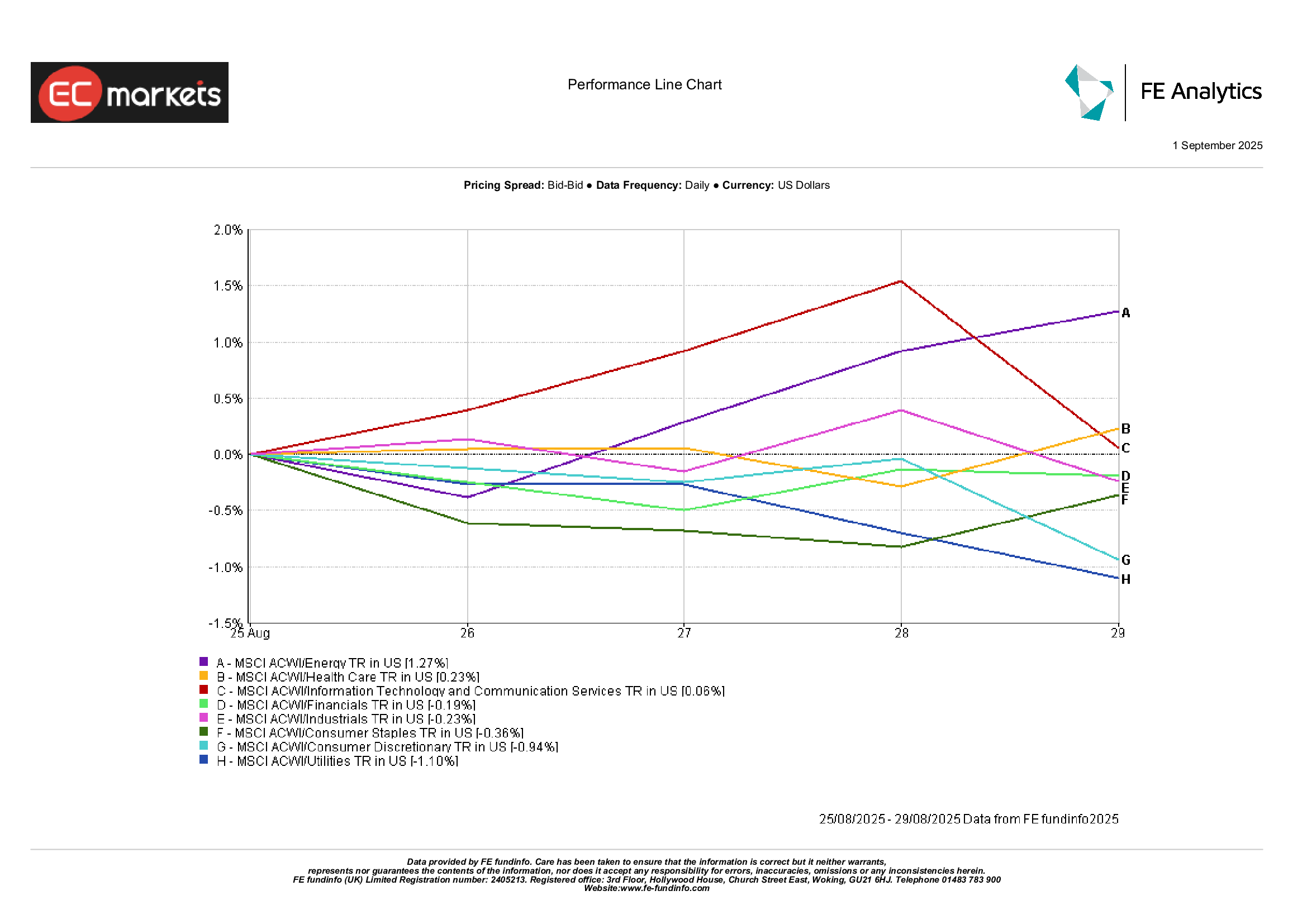

板块表现

板块领导力再次轮换。能源板块领涨(+1.3%),受周中油价反弹和对中国需求最终站稳的希望提振。医疗保健小幅上涨(+0.2%),得益于稳健的盈利和部分积极的临床试验结果。科技和通信服务微幅上涨——英伟达强劲的财报提振了半导体,但获利回吐限制了涨幅。

落后板块主要是防御型和消费相关行业。公用事业下跌1.1%,因收益率上升削弱了分红吸引力。可选消费下跌0.9%,受中国市场敞口和零售商谨慎前景拖累。必需消费品下跌0.4%,因食品通胀缓解削弱了定价能力。金融和工业基本持平,高净息差和强劲的航空航天表现抵消了货运/物流疲软。

板块表现

来源:FE Analytics。所有指数均为美元总回报。过往表现不代表未来表现。数据截至2025年8月29日。

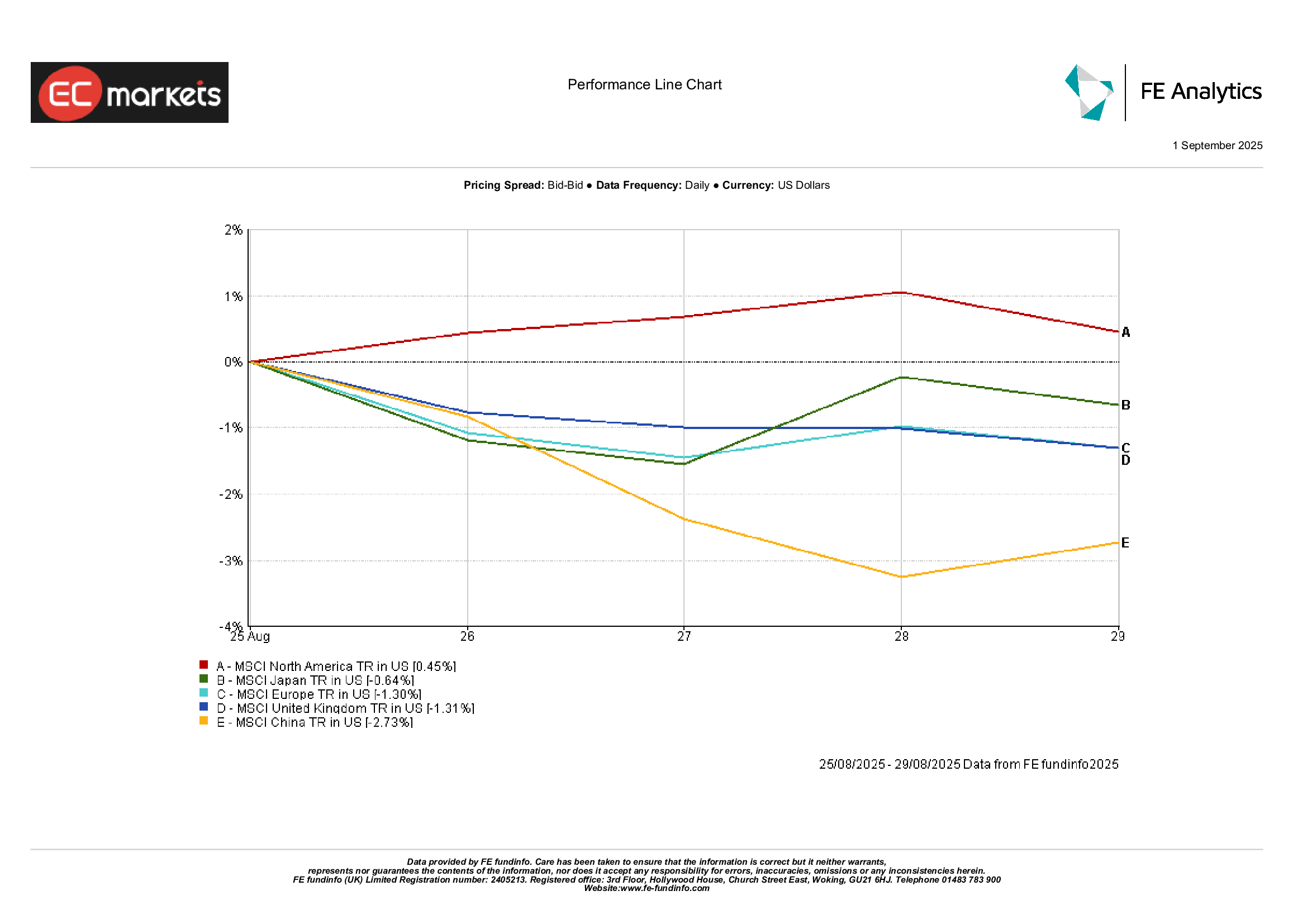

区域市场

各区域表现不一。北美表现优异,受益于美国数据向好和科技股韧性,MSCI北美指数上涨0.5%。欧洲下跌1.3%,英国也下跌1.3%,受法国政治和英镑走强拖累。日本日经指数以美元计下跌0.6%,因日元走强。中国表现落后,尽管出台了印花税下调措施以稳定股市,但MSCI中国指数仍下跌2.7%。

区域表现

来源:FE Analytics。所有指数均为美元总回报。过往表现不代表未来表现。数据截至2025年8月29日。

外汇市场

美元在8月下跌后站稳。DXY基本持平在98附近。欧元先跌后涨——受货币供应数据疲软拖累下跌,随后反弹收于1.171美元附近,全周几乎未变。英镑也相对稳定,收于1.351美元(-0.2%),中周美元走强抵消了英国数据的支撑。日元维持区间震荡:美元/日元一度测试148,随后收于147.1附近,因周末风险偏好下降推动该货币对走低。英镑/日元徘徊在198.6附近,几乎没有变化,因英镑和日元的波动相互抵消。商品货币小幅走强。澳元因油价和金属上涨而走强;人民币在连续几周承压后站稳;卢比收复部分因关税引发的跌幅。

展望与未来一周

本周看点颇多。在美国,ISM制造业指数将于周二公布,《褐皮书》在周中发布,周五公布8月非农就业数据。一份“冷而不弱”的就业报告加上温和的工资增长,几乎可以锁定9月降息;若数据强劲,则可能引发不确定性。

欧洲将于9月1日公布初步CPI,以检验服务业通胀是否终于缓解;失业率和最终PMI随后公布。法国信任投票将在下周举行。英国将公布住房和消费信贷数据,行长贝利将在周四发表讲话。在亚洲,中国官方和财新PMI将成为判断放缓是否触底的关键。

OPEC+将在9月4日开会。任何供应指引的调整都可能撼动油价。地缘政治仍是风险源,从乌克兰到美印贸易不一而足。随着9月季节性因素和市场流动性回升,波动性可能加大。月底的整体基调是谨慎乐观,但高估值几乎没有留下失误空间。