日本、デフレーション、そして低金利環境について解説。

「流動性の罠」という言葉を聞いたことがあっても、気にせずスルーしたことがあるかもしれません。それも無理はありません。経済学者が夢中になる教科書的な概念のように聞こえるからです。でも実はこの概念、とても重要で、あなたが思っている以上に現実に影響を与えるものなのです。

流動性の罠とは、金利がほぼゼロであるにもかかわらず……何も起こらない状態のことです。人々は借金をせず、消費もせず、経済全体が停滞してしまいます。

中央銀行が金利を引き下げ、私たちがローンを組み、消費し、投資することを期待します。しかし実際には誰も動かない。現金を持ったままで、企業も慎重になります。経済システム全体が止まってしまうのです。

これが流動性の罠です。そして中央銀行はこの状態を最も嫌います。

なぜ流動性の罠は起こるのか?

きっかけは通常、物価の下落、つまり経済学者が言う「デフレーション」から始まります。「来月にはもっと安くなるかもしれない」と考えると、今すぐ買おうとは思わないですよね?この「待ち」の姿勢が広がり、人々は消費を控え、企業は新たな投資を避けます。すでに減速していた経済がさらに停滞してしまうのです。

そこで中央銀行は、通常どおり金利を引き下げて対応しようとします。時には2020年のようにゼロまで下げることもあります。これはゼロ金利政策(ZIRP)と呼ばれます。

しかし、ここに落とし穴があります。流動性の罠では、無料に近いお金すら意味を持ちません。金利が低く、借り入れコストも安くなっているのに、人々は借金せず、消費もしない。まるで経済全体が凍りついたようです。

なぜでしょう?一因は心理的なものです。金利がそれほど低いということは、「経済が悪い状態なのでは」と考えてしまいます。その結果、人々は用心深くなり、現金を手元に置き、待つのです。この「待ち」が経済を停滞させる要因になります。

日本の事例:長年続いた罠

この状況をよく知っている国があるとすれば、それは日本です。

1990年代初頭、日本経済は大きな壁にぶつかりました。資産バブル(不動産、株など)が崩壊し、日本銀行は金利をゼロ近くまで引き下げました。その後はマイナス金利にまで踏み込みました。低金利、流動性供給、長期的な我慢——あらゆる伝統的手法が使われました。

しかし、経済は期待されたようには回復しませんでした。

代わりに、日本はデフレーションに陥りました。物価はゆっくりと、しかし確実に下がり続けました。すると消費者は「来年の方が安いかも」と考えて貯蓄を増やし、企業も投資を控えました。

資金が市場に流れていても、大きな動きは起きませんでした。ある経済学者はこれを「紐を押すようなもの」と表現しました。力を加えても動かないのです。この時代は今や『失われた10年』(実際は20年ともそれ以上とも言われます)と呼ばれています。長期にわたる低成長、超低インフレ、そして定着しきれない景気回復が続いた時代でした。

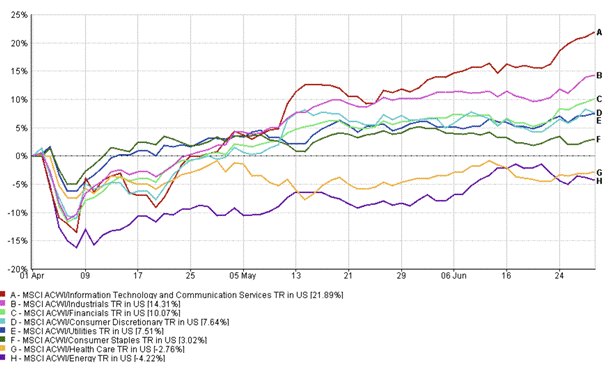

日本の流動性の罠:金利 vs インフレ率(1990〜2025)

出典:経済協力開発機構(OECD)、世界銀行(FRED®経由)

このグラフは、日本の長期金利(青い線)と消費者インフレ率(点線)を示しています。90年代初頭以降、金利は急落しましたが、インフレは数十年間にわたってゼロ付近かそれ以下で推移しました。これぞ教科書どおりの流動性の罠:お金は安いが、動きがない。

他の国々もこれを教訓としました。2008年の金融危機後、アメリカとヨーロッパは同じような状況を避けようと迅速に行動しました。金利を引き下げ、景気刺激策を実施し、通貨供給も行いました。そしてある程度の効果はありましたが、「同じ罠に陥るのではないか」という恐れは何年にもわたって残りました。

それでは、なぜ中央銀行以外の人々も関心を持つべきなのか?

なぜなら、流動性の罠に陥ると通常の政策手段——たとえば金利の引き下げ——が効かなくなるからです。経済は停滞し、人々は消費せず、企業は投資を控え、システム全体が漂うようになります。

預金者にとっては、数年間にわたってほぼゼロの利息しか得られない可能性があります。投資家にとっては、リターンを求めてリスクの高い資産(株式や不動産など)に手を出すことになるかもしれません。政府にとっては? 中央銀行だけでは不十分な場合、大規模な財政出動を行う必要があるでしょう。

つまり、流動性の罠は単なる金融政策の問題ではなく、経済全体におけるお金の流れ方そのものを変えてしまうのです。

まとめ

流動性の罠とは、お金が安くなっても誰もそれを使いたがらない状態です。金利はゼロに達し、自信は消え、経済は…止まってしまいます。

日本はこれを経験しました。他の国々もその瀬戸際まで行ったことがあります。問題は単に成長が遅いということではなく、対処手段そのものを失うことなのです。

だからこそ、流動性の罠を理解することが重要なのです。なぜなら、時として問題の本質は「お金」ではなく、「恐れ」だからです。